Date de publication : 12/06/24

Thèmes[Presse] Recherche

À la suite de demandes d’un inventaire précis des restes humains et de leur restitution émanant d’une collectivité territoriale du Moshi District Council (République-Unie de Tanzanie) et de l’Ovambanderu and Ovaherero Genocide Foundation (Namibie), Michel Deneken, président de l’Université de Strasbourg a mis en place un conseil scientifique en mai 2023. La mission de ce conseil était de fournir des éléments de réponse tangibles et scientifiquement informés sur la provenance de ces restes humains. Le rapport de récolement est désormais achevé, voici les résultats.

Le conseil scientifique, placé sous l’autorité de Mathieu Schneider, vice-président Culture, science-société et actions solidaires de l’Université de Strasbourg, a été chargé :

- De fournir à l’Université de Strasbourg des éléments scientifiques permettant à l’université d’établir des réponses à ses divers interlocuteurs ;

- D’étudier les éléments législatifs et réglementaires que l’université devait considérer ;

- De mettre en œuvre un récolement des collections de restes humains africains constitués par des scientifiques allemands pendant la période coloniale de l’Allemagne et déposés à la Kaiser-Wilhelms-Universität.

Composition du conseil scientifique :

Présidence :

- Mathieu Schneider, vice-président Culture, science-société et actions solidaires de l’Université de Strasbourg

Membres extérieurs :

- Odile Goerg, professeure émérite d’histoire de l’Afrique, Université de Paris-Cité ;

- Elise Pape, chercheuse en sociologie ;

- Michel Van Praët, conservateur du patrimoine, ancien inspecteur général des musées de France.

Membres internes :

- Florence Benoît-Rohmer, professeure émérite de droit ;

- Christian Bonah, professeur d’histoire de la médecine, Université de Strasbourg ;

- Philippe Clavert, professeur d’anatomie et directeur de l’Institut d’anatomie, Université de Strasbourg ;

- Aggée Célestin Lomo Myazhiom, maître de conférences HDR en sociologie, Université de Strasbourg ;

- Roger Somé, professeur d’ethnologie et africaniste, Université de Strasbourg ;

- Sébastien Soubiran, directeur du Jardin des sciences.

Méthodologie du récolement

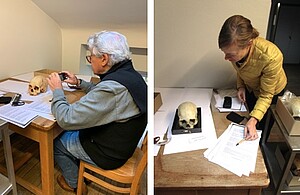

Pendant un an, le travail du conseil scientifique a consisté en un travail de récolement des collections en s’appuyant sur l’examen des restes humains patrimonialisés dans la réserve de la collection de l’Institut d’anatomie normale de Strasbourg et le croisement de leur observation globale et individuelle avec les données des inventaires. Une seconde étape du travail a consisté à approfondir les données et les informations sur la provenance et le parcours de ces restes humains patrimonialisés, en particulier grâce à l’identification des collecteurs et acheteurs ayant pu être retrouvés grâce aux informations figurant sur les pièces et dans l’inventaire de la Kaiser-Wilhelms-Universität.

Les sources documentaires écrites et matérielles mobilisées :

- Le catalogue principal des collections d’anatomie manuscrit, réalisé entre 1919-1926 sous la direction d’A. Forster

- Une thèse de médecine réalisée en 1997, par Benoît Ochs, fait état de l’inventaire des collections anthropologiques africaines de l’Institut d’anatomie normale

- Les sources biographiques des scientifiques et donateurs

- Des publications concernant les restes humains patrimonialisés en provenance de Tanzanie qui couvrent la totalité de la « collection Widenmann »

- Les collections et leurs conditionnements (marquages, inscriptions de provenance et les numéros d’inventaire allemands et français, etc.) conservés à l’Institut d’anatomie normale

Le récolement a été réalisé sur la base d’une transcription de l’inventaire, sous la forme d’un tableau Excel établi à partir des divers documents mentionnés ci-dessus. Le tableau mobilise ainsi des informations transcrites de la thèse de B. Ochs et des catalogues manuscrits des archives de l’Institut d’anatomie. Ces inventaires et éléments documentaires ont alors été croisés avec les sources matérielles constituées par les collections et leurs conditionnements conservés à l’institut.

Ce travail a été effectué par :

- Tricia Close-Koenig, historienne de la médecine, Université de Strasbourg ;

- Michel Van Praët, ancien conservateur général à l’Inspection des Patrimoines ;

- Christian Bonah, professeur d’histoire de la médecine, Université de Strasbourg ;

- Philippe Clavert, professeur d’anatomie et directeur de l’Institut d’anatomie normale, Université de Strasbourg.

Les résultats du rapport du récolement

La comparaison des collections et inventaires (récolement) réalisée dans les collections d’anatomie de l’Université de Strasbourg a permis d’identifier avec certitude deux dons effectués à la Kaiser-Wilhelms-Universität, pendant la période d’annexion de l’Alsace. Ces collections témoignent d’histoires partagées de la France, de la Namibie et de la Tanzanie avec l’Allemagne, sur une même période, à la charnière des XIXe et XXe siècles. Ces collections ont en effet été acquises par la Kaiser‑Wilhelms-Universität, après sa création, suite à l’annexion allemande de l’Alsace et sont issues de territoires occupés par la même puissance impériale sous l’appellation de Protektorat à partir de 1884 en Namibie et de 1885 en Tanzanie.

L’étude des pièces et de leur documentation, permet de rapporter les restes humains concernés à 34 individus distincts, actuellement conservés à l’abri des regards, dans des conditionnements individuels, au sein des réserves de l’Institut d’anatomie normale.

Données sur les restes humains se rapportant à la Tanzanie - Protectorat allemand « Deutsch-Ostafrika »

Les restes humains venant de l’actuelle Tanzanie, figurent dans le catalogue d’inventaire français comme ayant toutes été données à la Kaiser-Wilhelms-Universität par le Dr August Widenmann (1865-1949). August Widenmann est un médecin qui a fait ses études à Berlin et devient officier sanitaire de la « Schutztruppe fur Deutsch-Ostafrika. » Il est mentionné comme le donateur de 34 entrées dans le catalogue de la collection de l’Institut d’anatomie de Strasbourg. Les 34 entrées ne correspondent par contre pas toutes à des pièces mentionnées comme « Dschagga » dans le titre de sa publication de 1898. Ce don comprend : 1 moulage endocrânien en plâtre et 32 ensembles ostéologiques, dont 31 crânes ainsi qu’1 squelette comprenant son crâne conditionné séparément, soit 32 individus.

Lors du récolement, 32 pièces ont été identifiées et vérifiées (ce qui correspond à 31 individus). En conclusion :

- Un seul crâne n’a pas été identifié comme correspondant, avec certitude, aux entrées dans l’inventaire ; son conditionnement porte une étiquette correspondant à l’inventaire, mais le crâne ne semble correspondre ni par sa morphologie, ni par sa dentition, aux éléments descriptifs figurant dans la publication de August Widenmann (1898) ;

- Le crâne du chef de tribu M’Kunde de Kibanoto est dépourvu de trace de terre ce qui est en accord avec son origine à partir d’une tête directement préparée par Auguste Widenmann. Il résulte de la préparation ostéologique de la tête décapitée du chef d’une tribu insoumise ;

- Le crâne « Nyamwesi » est en lien avec un squelette, conditionné séparément. Enrôlé comme porteur par les troupes allemandes, son squelette a fait l’objet d’une préparation ostéologique après son décès.

- Le crâne « Massaï » est sans mandibule, contrairement à la mention d’origine. Il s’agit du crâne d’une femme Massaï âgée qui aurait été collecté un peu plus à l’ouest, près d’Aruscha, dans des conditions imprécises qui pourraient se rapprocher de la collecte des 29 crânes Chaggas.

- L’ensemble de ces restes humains provient de territoires de l’actuelle Tanzanie et a été collecté par un officier sanitaire de la « Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika » pendant la période du Protectorat allemand instauré en 1885.

Données sur les restes humains se rapportant à la Namibie - Protectorat allemand « Deutsch-Südwestafrika »

Les restes humains venant de la Namibie figurant dans le catalogue de l’Institut d’anatomie de Strasbourg sont deux pièces données à la Kaiser-Wilhelms-Universität avant le génocide de 1904 -1908 par le Dr Carl Christian Sick (1856-1929), médecin à Hambourg, avec la descriptif « Herero : Afrique allemande du sudouest ». Après des études à Strasbourg de 1882 à 1885 et avoir occupé un poste d’assistant d’anatomie de 1883 à 1885, Carl Sick poursuit sa carrière à l’hôpital de Hambourg. Il a fait plusieurs dons à l’Institut d’anatomie de Strasbourg entre 1888 et 1909, dont 104 préparations craniologiques humaines, comportant 9 pièces d’origine africaine. Le catalogue mentionne deux pièces portant l’indication « Herero : Afrique allemande du sud-ouest » entrées en collection le 7 octobre 1903.

En conclusion lors du récolement :

- Les deux pièces ont été identifiées et examinées. Le récolement a été établi en examinant les inscriptions sur les pièces et leurs correspondances avec les anciennes étiquettes.

- Les massacres menés sous le commandement du Général Lothar von Trotha ayant été engagés en 1904, postérieurement à l’entrée en collection de ces deux pièces, les pièces en collection n’apparaissent pas liées au génocide. Cela n’exclut pas qu’il s’agit de restes humains liés à des combats antérieurs et ils ont en tout état de cause été collectés pendant la période de colonisation. Il n’y a pas de sources dans les archives de l’Institut d’anatomie, ou sur la vie et les travaux de Carl Sick, qui permettent de préciser davantage la provenance de ces deux pièces. Rien ne signifie que ces deux crânes aient été acquis par des voies éthiques, la mise en place du Protectorat allemand, à partir de 1884, s’étant accompagnée de combats violents.

Les recommandations du conseil scientifique

Le conseil note une conservation de qualité des collections qui ont fait l’objet du présent récolement et cela en dépit des conflits militaires et changements d’organisation des structures universitaires sur Strasbourg depuis la création de l’Institut d’anatomie normal. Le conseil recommande néanmoins que chaque pièce ostéologique soit matériellement liée à son étiquette portant les références de l’inventaire afin d’éviter tout risque de permutations de pièces et de conditionnements.

Le conseil recommande aussi de reconstituer le fonds de l’inventaire et de localiser les catalogues et les archives non–retrouvés. Il recommande également de numériser ces catalogues et les archives liés aux collections considérées lors de ce récolement.

L’intégralité du rapport scientifique est disponible en téléchargement ci-dessous.

Les prochaines étapes suite au rapport de récolement

Suite au rapport de récolement du conseil scientifique, l’Université de Strasbourg s’engage à :

- Prendre en compte les recommandations relatives au catalogage et d’étiquetage des pièces étudiées lors du récolement.

- Engager un travail de recherche pour mieux établir les conditions de collecte des restes humains africains présents à l’université de Strasbourg.

- Si les moyens sont disponibles, d’étendre le travail de récolement aux autres collections de restes humains coloniaux.

La restitution, en tant que telle, n’est pas prévue à ce jour. Conformément aux dispositions légales, elle ne pourra se faire que si un Etat en formule la demande à l’Etat français, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Par ailleurs, le dialogue a d’ores et déjà été établi avec la Tanzanie, par l’intermédiaire de notre ambassade. Il doit se traduire en actions sur un plan culturel et scientifique.

« Une première étape importante a été franchie avec ce récolement. Elle traduit la volonté forte de l’Université de Strasbourg de se confronter à son histoire et de traiter de manière digne et éthique les restes humains qu’elle conserve. »

Mathieu Schneider, vice-président Culture, science-société et actions solidaires de l’Université de Strasbourg

Contact presse :

Université de Strasbourg : Alexandre Tatay - Attaché de presse / +33.6 80 52 01 82 / tatay@unistra.fr

Document à télécharger

- Nom du fichier : Rapport_complet.pdf Poids du fichier : 6 Mo

- Nom du fichier : CP_rapport_recolement_con… Poids du fichier : 376 Ko